| 5、日本共産党区議団の区長への提案・申し入れ ② 真に「地球にやさしいまち」をめざして ―足立の地球温暖化対策への提言―(1月17日) 真に「地球にやさしいまち」をめざして ―足立の地球温暖化対策への提言― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 足立区長 近藤やよい様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2008年1月17日 日本共産党足立区議団 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

はじめに 地球温暖化対策は待ったなしで、区、区民、事業者が一丸となって取り組む課題です。今回、区が示した第二次足立区環境基本計画(地球温暖化防止地域推進計画)素案では、日本共産党区議団が一貫して求めてきた「行政区としての削減目標を持つ」「地球温暖化対策地域協議会の設置」「CO2を排出しない新エネルギーや廃油等を活用したエネルギーの活用」などが盛り込まれるとともに、前向きな施策展開の方向も示されていますが、より補強や改善が求められる点もあります。 本提案は、配布された第二次足立区環境基本計画(地球温暖化防止地域推進計画)素案―第4稿―に基づいて、必要最小限の意見と具体的な提案を区議団として行うものです。 ぜひ区の計画に盛り込んで頂くよう要望します。 1、 計画策定の基本的視点について 地球温暖化の進行とその防止に向けた対策について、1997年に定められた京都議定書の枠組みは「世界的な気候問題への対応と確立」(IPCC=気候変動に関する政府間パネル=報告)といわれる意義をもつ画期的なもので、今年2008年から2012年までを「第1約束期間」とし、温室効果ガスを先進国全体で、1990年比で5%以上削減する約束を実行することになっています。 京都議定書の大きな意味は、先進国が全体としてどれだけ削減するかという数値目標を決めて、総量できちんと規制することと、各国別にもきちんと目標を決める点にあります。 日本は6%削減が義務付けられていますが、現実には6・4%(2006年推定値)も増やしています。何よりもまずこの削減目標の達成に全力をあげる必要があります。 そして昨年バリ島で開かれた国際会議では2013以降の枠組みをどうするか、いわゆる「バリ・ロードマップ」が採択され、IPCC報告に応えて大幅な削減が必要だと確認されました。発展途上国や、京都議定書から離脱していたアメリカを含めて世界のほとんどの国が、温暖化を防ぐために力を合わせる必要があると合意したことは大変意義深いものがあります。 しかし、日本はこうした世界的行動と計画づくりの中で消極的姿勢を示し、ブレーキをかける役割さえ見せています。 本計画素案は、国が策定を推奨する地球温暖化対策地域推進計画であると位置づけられていますが、日本はアメリカと並んで、2013年以降の枠組みに数値目標を盛り込むことに反対し、「2020年までに25―40%削減する」という目標が削除されました。バリ会議では各国のNGO(非政府組織)の人々がその日どこの国の態度が一番悪いかという「化石賞」の投票をして日本は10回ぐらい受賞し、地元の新聞で日本の福田首相が温暖化対策に不熱心だとアメリカ、カナダと並んで名指しで批判されるほどでした。 実際、欧州諸国はイギリスは京都議定書の目標値8%減に対して14・8%減、ドイツは目標値8%減に対して18・4%減をすでに達成するなど、軒並み目標を達成しさらに大幅削減に踏み出そうとしており、発展途上国も中国を含め行動を開始する方向へ舵を切っているが、日本は必ずしもそういう方向性が見えず、当面の削減目標の達成も危うい状況があります。 ヨーロッパの場合、経済界の「自主的な取り組み」に任せないで政治がきちんとした仕組みをつくり、産業界と政府が削減の協定を結ぶのが基本であるのに対して、日本の場合は日本経団連がつくる「自主行動計画」任せで、破ったからといって責任が問われるわけでもないし、総量を規制するという考えでもないので実効性が乏しいという側面があります。 こうした状況の中で足立区は、日本が国際的にも遅れた位置にいることを正確に認識し、これを補い変えていく位の積極的な取り組みを率先して行う姿勢を示すような計画案にしていくべきです。 そのために計画の冒頭部分に上記のような国際的な到達や各国の努力、日本の置かれている状況などをリアルに記述して、区民が認識を共有できるようにするとともに、足立区が果たすべき役割と決意を明らかにしていくべきです。そうしてこそ初めて「日本でいちばん地球にやさしいまち」のスローガンをかかげることができるのではないでしょうか。 2、 温室効果ガス削減目標について 計画素案では「差し迫った危機」「取り返しのつかないことになる前に」と地球温暖化の重大性をとらえた記述になってはいるが、それにふさわしい温室効果ガス削減目標になっていません。 素案では削減目標を10%とし、「京都議定書のマイナス6%を上回るもの」という話も聞いていますが、足立区はすでに1990年比で5・9%の削減がすすんで京都議定書の目標はほぼ達成されています。工場や事務所が移転などで減ったことが大きな要因で削減努力の結果というわけではありません。23区全体では同じ期間で10・7%増であり、スタートラインが違います。京都議定書のマイナス6%を上回るという見地であれば、すでに削減された5・9%+これから削減する6%=11・9%が最小限の数値になるのではないでしょうか。 また、計画素案は「日本で一番地球にやさしいまちになります」を基本方針にしており、これはぜひ掲げつづけ達成を目指すべきと考えますが、足立区の削減目標が10%だということは、10-5・9=4・1%が実質的な削減目標となり、全国的目標や他の自治体よりも低いものになってしまうのではないでしょうか。この点でも5・9+6=11・9%が最小限の数値目標になると考えます。 なお、足立区の10%という削減目標は東京都や千代田区が掲げる25%と比べても低いものです。千代田区の場合、達成年度が2020年ですが、排出量が19%すでに増えているので25%+19%=44%削減しないと1990年比で25%削減は達成できません。1年当たり3・38%、5年間で16・9%が実質的な削減目標となります(これを条例で規定している)。 単に「数=目標を大きくすればいい」のではないけれど、ふさわしい目標にしなければふさわしい行動やふさわしい結果は出ないと思います。 目標数値の見直し=上方修正も検討していくという文言を入れるという話も聞いていますが、見直しを検討するにしても、計画スタート時の目標を、大きく引き上げることを求めます。 3、 廃プラスチックのリサイクルを行うとともに、分別・資源回収のいっそうの促進へ 3Rは、リデュース、リュース、リサイクルですが、国民の中にリサイクルに対する意識は育ってきていますが、特にリデユースごみをうまないこと、いわゆる大量生産、大量消費をなくすことが大切で地球温暖化防止につながります。

4、 新エネルギーおよび枯渇性エネルギーを使わないエネルギーの導入促進のために 地球温暖化対策として二酸化炭素(CO2)の排出を少なくするためには、先進自治体などから学び枯渇性エネルギーを活用しない新エネルギーを積極的具体的に導入する方向性を持つことが必要です。 日本のCO2直接排出量の3割は、発電などエネルギー転換部門が占めています。CO2を排出しない循環型エネルギーは、その仕組みさえつくれば、産み出すこともその活用も身近で気軽にできます。区の計画でも、「1-4新エネルギーの導入を検討」を明記していますが、これらの導入の位置づけを抜本的に高めることを求めます。 具体的には、東京(足立)の特性(世帯数が多い、平坦、日照時間も比較的多い)から、以下3点を重視することを提案します。

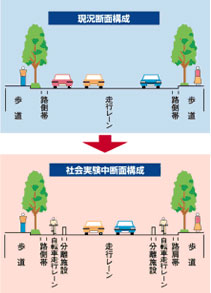

5、 公の施設を文字通り「標準以上の環境対策を行なうことによって、区民の環境意識を高める効果をはかる」ようにするために。 計画素案では、公共施設の環境対策について、「標準以上の環境対策を行うことによって、区民の環境意識を高める効果を図る」と理念を打ち出していることは重要です。区の計画では、公共施設の太陽エネルギー利用機器の率先的な導入を図るとしており、区が率先して太陽エネルギー利用をすすめ、民間施設の手本となるような環境対策は区民の環境意識も高まると考えます。松本市では、計画的に公共施設にソーラーシステムを設置し、現在では小中学校と市民劇場館など39ヵ所にソーラーシステムがあります。太陽熱利用もすすみ、保育所の太陽熱を活用した給湯器は費用対効果も高く、耐久性があると好評です。 現状では、公共施設についての太陽熱利用はほとんど進んでいません。だからこそ、区内の学校や公共施設の更新にあわせて太陽光発電や太陽熱利用を積極的にすすめるべきです。しかし、「計画」素案には、公共施設の太陽光・太陽熱利用の数値目標がありません。これでは「理念」が単なる謳い文句になりかねません。公共施設については、学校や公共施設の更新計画にあわせて、明確な目標数値をもって取り組むべきです。また、太陽光活用とともに、グリーンカーテン、緑化を進める区の計画を示し、明確に数値目標を立て予算の裏づけも持たせて促進をはかることで初めて「標準以上の環境対策を行うことによって、区民の環境意識を高める効果を図る」といえるのではないでしょうか。 6、 低エネルギー交通の推進(自動車を使わない取り組みを絵に描いたもちにしない)ために―公共交通・自転車等の利用促進のための環境を整備する― 計画案で記述している、低エネルギー交通の推進(自動車を使わない取り組み)は、CO2削減のために重要なことでありますが、これを絵に描いたもちにしないためには、「公共交通・自転車等の利用促進のための環境を整備する」ことを具体的に目標化する必要があります。

7、 環境に配慮したまちづくりをすすめるために

8、 「総合的施策」「推進体制」に関して 個別の施策を推進する総合的施策と推進体制という考え方は重要です。素案ではそのひとつとして協働を掲げていますが、そこでの区の位置づけや、果たす役割が見えません。区の役割、姿勢をもっと強く、はっきりさせる必要があります。その裏づけとなる財源の確保、財政の支出についてももっと書き込むべきです。5-2-5でふれている協働の困難な実態はそのとおりですが、これを打開するものとしてあげられている事例はこれまでの延長上のものであり、不十分です。内容を補強するか、記述の角度を変える必要があります。 第2に、環境教育については、それに逆行する廃プラの焼却を中止し、分別・リサイクルを徹底してこそ説得力のある計画になると考えます。 第3に、経済的な仕組みについては大いに取り入れて計画にも反映するべきです。排出量取引については効果あることなので、制度の説明にとどまらず、一定量以上のCO2を排出する事業所についてはこの取引を認める方向で書き込むべきと考えます。 第4に、推進体制として「足立区地球温暖化対策区民会議」など「対策」となっているが、温暖化防止の決意をはっきりさせるため「防止」としたほうが良いと考えます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以上 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

自転車専用レーン/青い道路は自転車専用、東京・世田谷でレーン実験(読売新聞)

自転車専用レーン/青い道路は自転車専用、東京・世田谷でレーン実験(読売新聞)