| 4、予算特別委員会の質問等(3月3日〜3月11日) 「史上最高の852臆円の積み立て―ためこみ優先、区民のくらし後回しの予算ではないか」 第1日目(3月3日) ぬかが和子議員 |

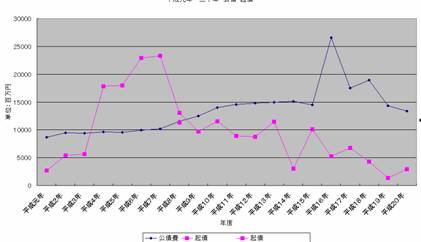

| ○委員長 次に、共産党から質疑があります。 ぬかが委員。 ○ぬかが委員 我が党の最初の質問です。今予算委員会は、近藤区長になって初めての予算委員会です。予算編成は区長の政治姿勢の結果があらわれているということで、その予算の全体像について質問をしていきたいと思います。 もちろん私たちは野党ですけれども、区長になられたからには、64万区民のために頑張ってほしいという思いは同じですし、また同じ女性として共感するところもありますし、足立初の女性区長として頑張ってもらいたいという思いもないわけではありません。 先日、原油高騰への緊急対策を求める各分野の区民の方々が、直接区長に訴えた懇談を行いました。区民の方々は、区長が直接会ってくれると、いままでと違うという期待をしていました。 そこで署名とともに託された80人分の区民の生の声も、区長の方に手渡されました。お読みだと思いますが、率直な感想はいかがでしたか。 ○ 区長 いろいろな立場、いろいろな状況の方がいらっしゃるなということでございます。 「物価も上がり、生活が大変!」この区民の声が聞こえないのか! ○ぬかが委員 その中で届けられた声の一部を、ここでもご紹介したいと思います。 「都立高校生を相手に仕事をしております者として、経済面で苦しく退学する人がふえていたり、アルバイト代を家庭の生活費に渡している生徒等がいる現状です。子どもらが安心して勉学に励めるよう、教育格差をなくしてほしいです。最低限の生活の保障を」。 それから、島根の49歳の方からは、「私の知り合いのクリーニング屋さんは、原油高で石油製品の値上げで商売できない、廃業も考えているとこぼしていました。お年寄りの多い団地も、夕方暗くなるとみんな電気を消して布団に入って寝てしまうという話も聞きます。何とか人間らしい生活をできる世の中に」。 71歳の加賀の方からは、「定率減税が廃止されました。介護保険料が大幅に上がりました。特別区民税が課税になりました。年金受給額が目減りしてきました。灯油が高くてストーブは使用していません。今度は電気料金、ガス料金が値上がりするとか。何とか補助をお願いします」と。 こういった声がたくさん寄せられていたのですが、また11万世帯に私たち区議団が無差別で配布した区民アンケートでは、75%の区民が、1年前と対比して生活が苦しくなったというふうに答えています。よくなったと答えたのは、わずか1.5%でした。こういう中だからこそ、区民の暮らしを応援する施策が必要だと私たちは考えています。 「区民生活最優先」といいながら、積み立てを最優先にする近藤区長 第3回定例会の本会議代表質問でも、区長は、再質問の答弁で、区民の生活応援を最優先に考えることは当然のことだというふうに答えているのですけれども、それはいまも変わりありませんか。 ○区長 いま答弁申し上げたように、足立区にもいろいろな状況の方がいらっしゃいます。ですから、なるべく多くの区民の皆様方のご要望に、また応援していくような形の予算を組み立てていこうという思いで立てましたのが、今回の予算案でございます。 ○ぬかが委員 区民の生活応援を最優先に考えるというのは当然だという考え方、予算のことではなくて、考え方は変わりないですかと聞いているのですけれども。 ○区長 区民にもいろいろな方がいらっしゃいます。特定の方だけに私は応援するつもりはなく、幅広く65万区民の皆様方の応援をしていきたいという考え方は、全く変わっておりません。 ○ぬかが委員 ところが、実際には、新年度予算と今年度の最終補正予算の特徴を見ますと、いま区長が言われた64万区民全体ということにしても、区民の生活よりも、借金の返済や区財政の健全化確保のために積み立てが必要だと、そういうことを言って、積み立てを最優先にしているというふうにしか思えないんですね。 まず、積み立ての部分もありますが、起債の部分、公債費の基本のところについてお伺いしたいと思います。 借金、地方債の発行は、公共施設または公用施設の建設事業費、用地購入費、いわゆる建設債について認められているわけですけれども、その理由というのは、将来の区民と現在の区民の税負担の公平性を踏まえて適切に資金調達をする、そういう必要があるからだと思うのですが、どうでしょうか。 ○財政課長 地方財政法の5条、ご案内いただいたと思うのですが、必ずしも適債事業だからといってすべてを起債するという、こういう考え方でもないんだろうと考えております。 本来であれば、歳入歳出、当該年度の歳入で当該年度の歳出が賄えることが財政運営上の基本的な観点でありますが、委員がいまご案内のように、建設債であれば長期的に便益を供与される、そういう将来世代がおられるということを念頭に置いて、現在の税負担をされる方々と将来の税負担をされる方々の負担の公平性を勘案してのご案内だと思いますが、いま申し上げたように、必ずしもそうだからといってすべて起債で賄うことを是とするという考え方でもないだろうというふうには思っております。 ○ぬかが委員 質問と違うんですよね。全部起債で賄うというのはどう思いますかなんて、一言も聞いていないんですよ。起債という建設債の考え方は、そういう考え方だから認められているんでしょうと、聞いているんですよね。 実は、これ1年前の予算委員会でも同じことを聞きまして、答弁変わったというのは、区長の姿勢が変わったからということなのかというふうにも思いますが、そのときはそのとおりお答えになったんですよね。私が言ったとおり答えられたんですよ。 つまりどういうことかというと、建設債については、単純に一括返済をすればいいというものではなくて、世代間の住民負担の均衡を図るという考えだからこそ、起債の償還年限というのが、その施設の耐用年数を超えてはいけないという考え方も規定されているんですね。その施設の恩恵を受ける住民が等しく負担をしていくという考え方が、起債の返済の中に建設債ではあると思うのですが、どうでしょうか。 ○ 財政課長 これはご案内のとおりであります。 「借金を膨れ上がらせた要因は、古庄区長時代の身の丈を上回る豪華施設建設」−区も認める ○ぬかが委員 足立では、この建設債が、先ほども出ていたように8割で、2割が減税補てん債などですけれども、先日、総務委員会で財政課長が、失われた10年というふうに言われましたけれども、この起債が膨れ上がった原因は、主に何なのでしょうか。 ○財政課長 起債が大幅にふえた一つの要因は、新庁舎を建設するときに発行した建設債、それからそれぞれの区政の節目のときに発行した施設建設債、これらが影響しているということは事実であります。 ○ ぬかが委員 いま言われたとおりでして、減税補てん債の方は2割の部分ですけれども、国が減税を決めたのはいいんだけれども、その減収分の財源は、東京都が地方交付税不交付団体だということで交付しないと。その分減税補てん債を認めるというけれども、要は、自治体に借金して負担しなさいよという、ひどい話だと、よくそのころ言っていましたけれども、もう一つ、いまお話があったように、この建設債が身の丈を上回る豪華な施設建設に古性区長時代に走って起債が乱発されたんですね。 それを、こういうふうに表にしてみました。 20年分の表にいたしました。  平成20年、平成元年。それで、このピンクの方がいわゆる起債、新たな借金です。この青い線の方が、これが公債費、つまり返していく額です。それで、これを見ていただくと、平成3年からこのあたり、ここが物すごいんですよね。200億円超しているんですよ。 平成20年、平成元年。それで、このピンクの方がいわゆる起債、新たな借金です。この青い線の方が、これが公債費、つまり返していく額です。それで、これを見ていただくと、平成3年からこのあたり、ここが物すごいんですよね。200億円超しているんですよ。先ほど(新たな借金は)30億円(に抑える)と言っていましたけれども、200億円超して、その1年間で借金しているんですよ。これをいまも返していると。 例えばいま返している中には、もう廃止されてしまった東綾瀬のアイススケート場、ギャラクシティのマザーシップ全天周型ドーム、こういったものも含めていま返しているんですよね。非常に施設の利用年数を上回って、いま払っている人はその施設も利用できないのにこの借金を返している。古性区長時代につくった借金を返しているんですよ。 財政再建のレールを敷いた吉田区長時代 ちなみに、この借金と、ここクロスしていますよね。つまりここクロスして、こっちから以降は返す額の方が多い。ここの年に二つポチがあるんですよ。これは平成8年の当初予算のときは、やっぱり借金の方が多かったんです、新たに借りる方が。だけど、平成8年の最終補正では実は返す額の方が多くなった、新たな借金を抑えたんです。これが吉田区長になった年なんですよ。 つまり新たな借金の発行を抑え、返す額の方を多くして逆転させる、そういうルールで、それ以降はずっとこう来ているわけです。 いまの表でもわかりますように、起債の返還のためには、公債費を毎年組んでいるわけですね。足立の新年度予算の公債費比率というのは6.17%ですけれども、平成18年度から使用されるようになった国の新しい指標、単純ではないというのはよくわかっているのですけれども、何%で、どういうことになるのか、よく赤字団体だとかそういう議論ありますけれども、どうなのか。 ○財政課長 新しい財政指標の中で、どの程度借金が行われているかという指標があるのでございますが、それを普通会計ベースで直すと、我が区は起債残高が1,000億円ちょっとでございますので、5.6%というふうに積算をしております。 ○ぬかが委員 例えばいま大阪府なんかも問題になっていますけれども、何%を超えると起債許可団体になるとか、そういう数字については、参考にお伺いします。 ○財政課長 実は、財政再建促進法と、それから既存の地方財政法、二つ絡まるわけでありますけれども、地方財政法の考え方でいけば、18%を超えた段階で財政再建計画を立てなさいと、こういう話になります。20%を超えた段階でイエローカード、それから25%、35%になりますとレッドという話になりまして、35%になりますと一切起債は認めないと、こういうふうな流れになります。 ○ぬかが委員 そうなんですね。兵庫県とか千葉県は20%を越えているということで、以前のように起債が許可制だということで、一番多い王滝村は42%ということなのですけれども、足立は、先ほどの指標でいうと5.6%ということで、予算説明書でいえば6.17%ということなんですね。 この公債費を組んで、毎年、先ほどこの表にもありましたように予算化して、返済しているんですよ。そうすると、これでやっていけば、別に新たな積み立てしなくたって、着実に借金は返済できるわけですよね。それなのに、なぜ、例えば全体でいえば852億円ですけれども、減債基金でいえば、減債基金というのは、わかりやすく言えば借金を返すためのため込み金。減債基金を265億円積み立てが必要なのかということが1点と、それから、実際に昨年までも多額の減債基金を積んでいましたけれども、なぜ繰上償還を1円もできなかったのか。この2点についてはどうですか。 ○財政課長 まず、1点、256億円余の減債基金の内容でございますけれども、これ20年度は満期償還が68億円余でございまして、トータルでは130億円余返済するということで公債費計上させていただいてございますけれども、来る21年になりますと約50億円、これは減収補てん債の一括借り上げの一括償還が参ります。22年度に17億円余、それから23年度になりますとまた50億円余ということで、ここ数カ年のうちに100数十億一括償還をしなければならないという、こういう借金返済のタイミングがめぐってまいります。 無論、これは借りかえをして、継続して区債を発行すると、そういうことは可能なのでありますけれども、ぜひこの期に及んでは、これについては借りかえをせずに一括償還ができればなということで、それに合わせた体力というのが1点。 それから、年間、元利償還分だけでもおよそ100億円に近い、例えば建設債、土木債等の元利償還、これは元金と利子を含んででございますが、償還をさせていただいてございます。これについては、少なくても数カ年、できれば5カ年ぐらいは、これに対する一般財源当然投入するわけでありますけれども、すべてということにはならないだろうというふうに考えてございますので、その20%ずつでも計上できればなということを勘案すると、250から300億円程度は減債基金手元にないと、向こう5カ年の安定的な財政運営ができないものというふうに私どもの方は考えております。 ○ぬかが委員 もう一つ。 ○財政課長 済みません、答弁漏れでございます。 一括償還ができ得なかった理由でございますけれども、昨年は、一括償還をしたいということで、さまざま関係機関、特に関東財務局等と打ち合わせをさせていただきました。これは私どもが直接お邪魔をしたり、それから電話でさまざまやりとりをさせていただいたのでございますが、1年のうちに3月と9月の償還タイミングしかないということと、それからそれに向けた事務処理について相応の手続、その他の時間がどうしても必要だということで、残念ながらこれは実現できませんでした。 また、昨年は、特に竹ノ塚の連続立体交差事業にかかわる費用負担、特に東京都との補助金の割合についての精査ができなかったというところがございまして、要らぬ影響を及ぼしてはならないという、こういう判断の中で、昨年は、苦渋の選択でありましたけれども、見送ったということであります。 区民生活実態から見ても、異常なためこみぶり ○ぬかが委員 16年のときも、一括償還で大変だと言いながら、結局一括償還じゃなくて借りかえをしたと。しかも、一括償還で必要な額は200億円弱なんですよね。既に減債基金は250億円を超えていると。 それから、実際にいろいろ言いながらも一括償還昨年もしてこなかったということでいきますと、実は私もいろいろ調べてみると、政府も財政が健全な自治体の繰り上げ一括償還というのは余り優先して認めてくれないという問題や、それから、繰り上げ一括償還やると、財政に余裕あるんですねと言って、先ほど竹ノ塚連立という話がありましたけれども、交渉のときに影響を及ぼす、こういう問題もあるということでいうと、非常にため込み、基金のすべてを否定するわけではありませんけれども、ため過ぎだというふうに私たちは思うんですね。 昨年1年間で、200億円結局は基金に積み増しをするということでは、本当に区民生活の実態から見ても、23区でもトップクラスのお金をためるというのは、異常な積立額だと。 結局は、この流れの中で見ていきますと、区財政が厳しいときには厳しいからと言って、そして区財政に余裕があるときは将来に備えてとか安定した運営のためにと言って口実をつけて、区民生活よりも優先をすると。これはこの予算でも変わりないんですよ。 基金は、バブル期をはるかに超えて、結局852億円に到達をしたというのが現状なわけですね。 一方区民サービスは削る 区民生活の部分で見ますと、もちろん私たちや区民の願いが実現された側面というのもあるわけですね。特定健診が無料になったり、それから妊婦健診の回数がふえたりとか、それから子ども医療費助成など、そういう部分もありますけれども、実際には区民サービスの切り捨てや負担増も新年度で行ってきたわけです。 例えば国民健康保険料の値上げ、低所得者ほど値上げ率が高いですね。保育料の値上げ、重度障害者巡回入浴の有料化、特養ホームや在宅サービスセンター、介護施設補助の打ち切り、湯河原区民保養所の廃止、それから事業系ごみや粗大ごみの処理手数料の値上げ、こういうものが新年度の中でも入っているのです。 わずか140万円ですむ重度障害者の巡回入浴も 「バランス」を理由に冷たく負担増 ちなみに、重度障害者の巡回入浴を値上げしないとすれば、つまり負担増をしないとすれば幾ら必要なのか、歳入幾らぐらいと見込んでいるのか。 ○福祉部参事(障害福祉担当) 巡回入浴料ですが、800円を予定しておりまして、36回、50人を該当しますと、おおよそ140万円弱だと考えております。 ○ぬかが委員 そうすると、140万円あれば、この重度の方々の巡回入浴サービス有料にしないで済むということなんですよね。ため込み金は850億円。 特養ホームや在宅サービスセンターの施設補助の打ち切り、これによって、ただでさえ経営の苦しかった新田の在宅サービスセンターは廃止をし、事業者が撤退することになりました。総額では、新田だけでなくて、すべての施設合わせて7,800万円の補助を削ったわけですね。 先ほど来、区長は、これからも区民の生活全体を最優先で考えていくんだというふうに言われているんだけれども、じゃあ、こういう切り捨てられたり負担増になった方々の生活といいますか、そういう答弁とは矛盾しているんじゃないかと。これらの切り捨てや負担増は、区民の生活応援とは逆行しているんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 ○福祉部参事(障害福祉担当) 障害者の巡回入浴ですが、これらのサービスを利用している方々は、ほとんど国と区の手当を受給されており、該当される方は年金も受給されております。したがって、自立支援法によるサービスも受けておられ、それについては、上限がありますが、利用者負担をされております。 そういった事業のバランスから考えて、今回、利用料の導入をさせていただいたというものであって、切り捨てたわけではございません。 ○ぬかが委員 事業のバランスを考えて、特養ホームの補助や障害者の施策を負担増になったというわけですよね。それ自身が、私は冷たさのあらわれだと思っておりますが、いま言ったような分野の問題だけではなくて、区民の生活応援として、急に収入が減ったり変化が起きたときに、それらを支える施策というのは当然必要だと思うのですが、どうでしょうか、全体として。 ○財政課長 これも、特定健診の自己負担の徴収猶予ですとか、それからさまざまなところで区民総体の負担軽減については、意を用いた予算だというふうに思ってございます。 確かに、委員ご案内のように、ある個別の分野については、ご負担を応分ちょうだいするというような、そういう内容になってございますけれども、総体とすると、より多くの区民の方が便益を供与できるような、またはこういう時代の中で負担を少しでも少なくできるような、そういう予算配分をさせていただいたと、こういうふうに思ってございます。 住民税の負担軽減も拒否 ○ぬかが委員 例えば住民税、繰り返し申し上げているのですけれども、提案もしているのですが、前年度の収入に対して住民税は翌年に課税されるわけですね。ですから、倒産や失業などで収入が皆無になったり激減しても、前の年に収入が多ければ、その分で課税されるんですよ。で、収入はゼロだという場合もあるんですよ。 こういった部分には、この特別区条例36条の減免規定、これを少しだけ改善して活用すれば、現実、実態に合わせた税額に軽減できるわけですけれども、せめてそのぐらいやろうという考えはないでしょうか。 ○区民部参事 本会議でも答弁させていただいておりますが、税の減免につきましては、その法律に基づいて、地方税法323条に規定されており、徴収猶予、納期限の延長等によって、到底納税が困難であると認められるような税の負担、納める力がない、そういう個別な事情に即して税の減額免除を行う、そういう措置としてやっておりますので、税の全体の公平の負担の見地からいたしまして、現在は、減免、免除そういうことはしないという形でやっております。 ○ぬかが委員 それは、ずっと申し上げているように、納税段階の徴収猶予の問題なんですよ。それは、結局負担を負わなきゃいけないんです、その方々が、収入なくても。 だから、そうではなくて、課税段階で、(収入が)激減したら激減に合わせて柔軟に対応すると、そういうふうにするぐらいの姿勢は必要だと思うんですよ。 原油高騰対策を! それから、もう1点、本会議の中で、原油高騰対策で福祉灯油というのを我が党の針谷議員が質問をしましたところ、こういう答弁だったんですね。 生活保護基準において、石油高騰に伴う改定はされていないから灯油購入費の助成は行わない、こういう答弁だったんですね。 でも、生活保護基準の改定というのは、年に一度なわけですよ、基本的には。それが行われていないから灯油助成はしないというのは、理由にならないんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。 ○自立支援課長 平成20年度の生活保護費の基準改定につきましては、大体9月あたりから始まったわけでございますが、今回は切り下げが焦点でございました。 今回の生活扶助のいわゆる基準額については、切り下げではございましたが、最終的には現状維持という見通しになっております。 寒冷地における石油、いわゆる灯油代は、かなり生活費に占める割合が高い状況ではございますが、足立区におきましてこういった施策を選択する場合には、近隣自治体の動向を踏まえ、いわゆる民生費が約4割を超している足立区においては、相当高度な判断が必要かなというふうに考えております。 ○ぬかが委員 福祉灯油は、寒冷地だけじゃないんですよね。徳島県なんかも、県として実施に踏み切っているんですよ。寒冷地じゃないんですけど。全国いろいろなところに広がっているんです。 足立、以前調査したときにも、生活保護基準すれすれで年金で頑張っている人もたくさんいる。そういう中で大変な思いをしている人たちを少しでも応援するという姿勢が、そういうところで見えないというのは、本当に悲しいなと思っているんですよ。 お金の使い方を切り替えるべき 結局、近藤区長の新年度予算というのが、区民生活応援することが私の義務だという思いや言葉とは逆に、新たなため込みに走る、それから区民には新たなサービスや切り捨てを押しつけていくと。このお金の使い方は、もう少しきちんと切りかえるべきだということを指摘して、できるところまで次の質問を行いたいと思います。 プラスチックゴミの焼却は温暖化防止に逆行 次に、区長の新年度予算の三つの柱の一つである環境では、日本で一番地球に優しい人のまちというすばらしい理念を打ち出しまして、計画を策定しました。 ところが、さきの本会議でも、サーマルリサイクルの全区実施によって、ペットボトルとトレー以外は全部燃やすと。これを現時点では最適だと答弁したんですよね。 その理由、二つ挙げていました。一つが、約半分は残渣として焼却され、再生品化される率が低いからだと。つまり半分は燃やしちゃうからだというふうに言われたのですが、この根拠は何でしょうか。 ○計画課長 それにつきましては、プラスチック製容器包装再生処理ガイドラインというのがございます。これは国内に唯一の機関でございますが、国と協議をしながらその中で再生の率を定めてございまして、このプラスチックの原材料等の使用率、いわゆるリサイクル率でございますが、これは45%以上ということで定められてございます。 したがいまして、約半数が産廃として焼却処理等に回っているということでございます。 ○ぬかが委員 いま言われた部分、この容器リサイクルガイドラインですけれども、確かにマテリアルリサイクル、プラスチックそのものの再生は45%以上リサイクルしなくてはいけないという規定になっているのです。でも、ケミカルリサイクル、カーボン材やコークスとして再生をする。これですと80%以上、「週刊ダイヤモンド誌」というところでは9割と言っていますけれども、つまり半分は残渣ではないのです。 杉並区に調査行ったときに、担当課長も、マテリアルとケミカルリサイクルの組み合わせをすれば9割以上は再生できるのだというふうに言っているのです。 日本一を目指すというふうに足立言っているのですから、半分は残渣として焼却されないなんて言わないで、ちゃんとそういうふうにやっているところを参考にして、探って実施していったらいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 ○計画課長 廃プラスチックの実態につきましては、いま申し上げたとおり約半分が残渣になっているという実態ございます。 ほかのやり方等々ございますが、私どもとしては、計画的にプラスチックのリサイクルを進めていく考えでございます。 ○ぬかが委員 結局、まず燃やすが先にありきで、現時点で12区が実施に踏み切ろうとしている容器包装リサイクルも行わないで、どこが日本一なのかと、矛盾していると思うのです。 あわせて言うと、CO2の排出量に大きな変化がないというふうに言っているのですけれども、じゃあどのくらい排出されるのですかと事前に聞いても、計算はされていないのです。23区全体の推測でしか物を言っていないのです。それでいて、CO2はそんなに変わらないのだとか、それから、ましてや23区のこの一部事務組合の資料でいきますと、何と比較しているかというと、リサイクルと燃やした場合の比較ではないのです。いまの埋め立てをして、全部メタンを発酵させた分と比較しているのです。つまりその根拠は間違っているということも指摘をして、質問を終わりたいと思います。 ○委員長 この際、審査の都合により暫時休憩いたします。 |