| 7、日本共産党区議団の区長への提案・申し入れ ①防災まちづくり計画への提言 2008年1月31日

足立区長 近藤やよい様

日本共産党足立区議団

足立区防災まちづくり基本計画(案)に対する意見について

|

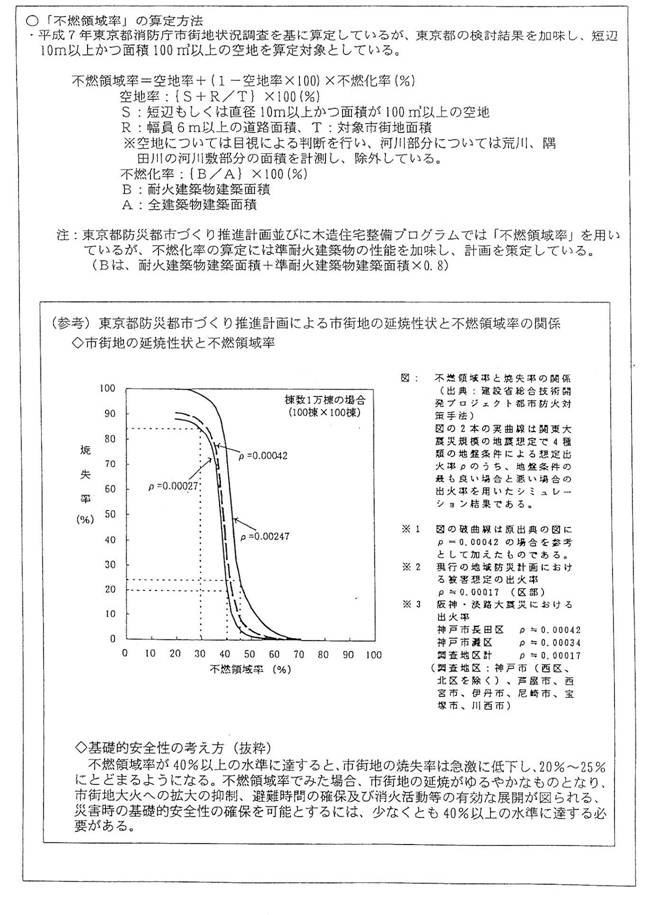

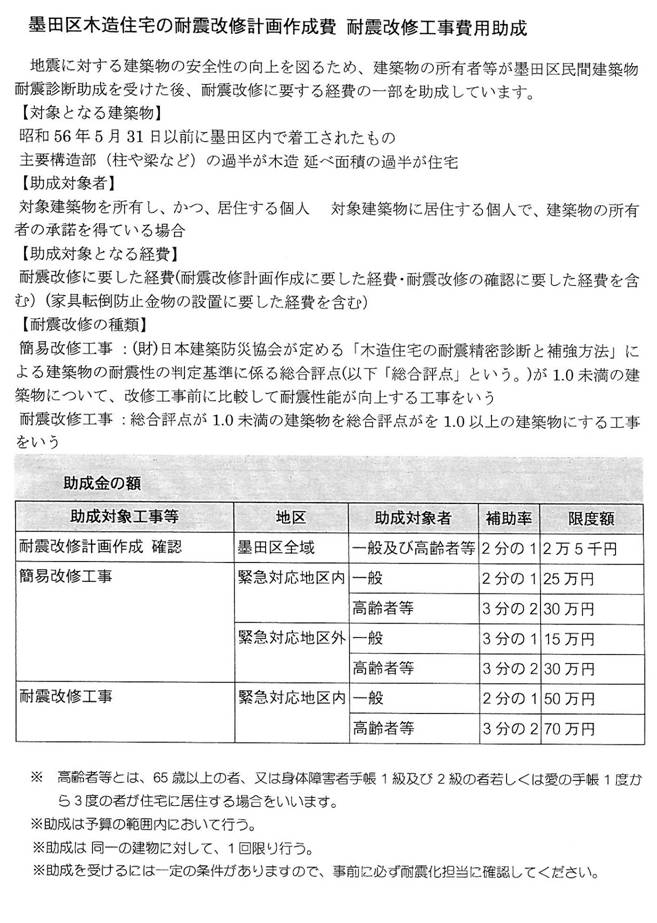

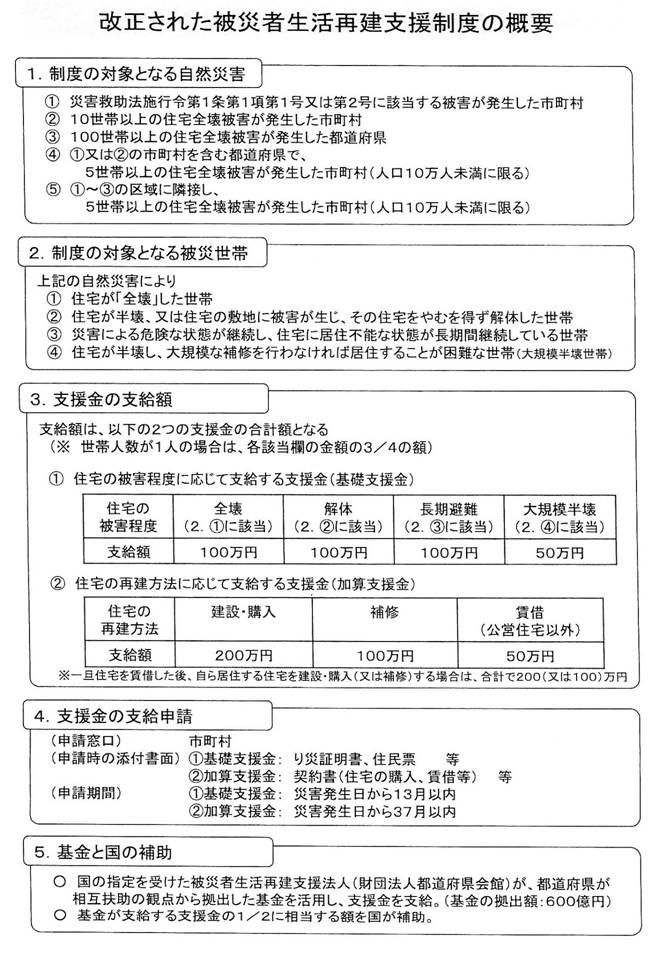

| はじめに 区は、「防災まちづくり基本計画(改定案)」と「耐震改修促進計画(案)」について区民からの意見聴取のためパブリックコメントを実施した。 今年、阪神・淡路大震災から13年が経ち、昨年も3月に能登半島地震、7月には新潟県中越沖地震等、大きな地震災害が相次ぐなか、区民の防災に対する関心もいっそう高まっている。我が党も、自然災害をなくすことはできないが、備えを怠らないことで被害を減らすことはできるし、被害を最小限に抑えるのは政治の責任であるという立場から、今回示されている計画(案)について検討し、各章ごとに意見を述べることとした。 なお、耐震改修促進計画(案)については、防災まちづくり基本計画(案)の第三章 区内全域における減災のまちづくり-③災害に強い建物づくりの中で併せて述べることとした。 序章 計画改定の背景について 本計画案は、平成12年5月に改定した「防災まちづくり基本計画」にその後発生した震災などを検証し、これまでの災害による火災の延焼を防ぐことを中心としていた計画に、建物の倒壊を防ぐこと、つまり地震に強い建物づくりも視野に入れて、災害予防(減災)計画を中心に復興まちづくり計画も含めた防災まちづくり計画をつくったとしている。 逃げないですむ防災まちづくりの具体案として、①区内全域に防火帯を確立する。②防災生活圏における防災施設の整備をはかる。③災害に強い建物づくりを展開するとし、あわせてこの展開が困難な密集市街地では、優先順位をつけ、きめ細かい密集事業を実施して、減災まちづくりに努めるという内容である。 この考え方は、災害対策基本法に示された事前の予防、事後の応急、復旧、復興の一連の対応を示すものとなっているが、基本として大切なのは、「自然現象を災害に発展させないこと」であり、予防がすすめば、被害が少なくなり事後の対策も軽減されるという考え方を明記し、「自分の生命やまちは自分で守る」と突き放すのではなく、区民とともに予防策(減災対策)を作り上げていくという姿勢をもっと前面に掲げるべきである。 また、今後は建物の倒壊を防ぐことを重視し、その展開が困難な密集市街地では優先順位をつけてきめ細かな対応をすることは重要だが、まちづくりの主体は住民であることを明記し、住民参加、住民主体の減災まちづくりとすべきである。 第1章 計画の基本理念と位置づけ ここでは計画の基本理念、位置づけ、目標、計画期間などが明示されている。基本理念として「区と区民および事業者が協働し、それぞれの役割を担い、逃げないですむ防災まちづくりを推進する」を掲げ、それぞれの役割分担を明示している。 区は区民および事業者に必要な支援を行うとし、区内全域で防火帯を確立し、防災生活圏における防災施設の整備については、第2章以下にその内容がかかれている。その内容についてはその章ごとに意見を述べる事にする。 基本理念については、減災まちづくりを中心に掲げ、都市復興まで含めた計画としていることは、災害対策の一連の対応を示す構成にはなっているが、本計画は災害予防と災害復興に関することを受け持つ計画で、災害応急対策というソフト面は「地域防災計画」「防災コミュニティ計画」に位置づけられているとして、今回の計画では触れられていない。 しかし、ソフト面とハード面を切り離して考えることは困難であり、逃げないですむまちづくりを作り上げる上では、どちらも必要不可欠のものと考える。なぜなら、災害の様相、程度は、その地域の自然条件、社会条件、居住環境により異なり、防災対策は地域に応じて立てられなくてはならないからである。 災害予防、災害復興にも、地域コミュニティは重要な役割を果たすと考える。防災コミュニティ計画が策定されていない中で、この考えを盛り込んだ計画に位置づけるべきである。 また、「行政と区民及び事業者の役割分担」がかかれているが行政が、区民や事業者に必要な支援を行うことは当然だが、区民や事業者は、「住宅の耐震診断や耐震改修などの必要性を十分理解して防災まちづくりを推進する」とある。住民が、自分たちの地域の被害予測図、診断図を作成することが住宅の耐震診断や耐震改修の必要性を充分理解することにつながる。そのため、防災まちづくり計画策定には、地域を知っている住民の参加は欠かせない。基本理念や位置付けの中にも、住民参加や、地域と連携したまちづくり、住民主体のまちづくりの文言を入れるべきである。 計画の目標と期間について 計画の目標として、従来の「防災輪中計画」による防火帯を確立し、70地区の防災生活圏を設定するとしている。河川、鉄道、都市計画道路による延焼遮断帯に囲まれた区域を「防災生活圏」エリアと位置づけ、この防災生活圏における防災施設の整備方針を立てることを基本にしているが、地域住民にとっての生活圏とは、日常生活で行動し、顔見知りや人的にもつながりがある範囲であり、町会、自治会や、小学校区(避難場所)単位が目安と考えるべきである。地域防災計画でも「延焼遮断帯と内部の防災コミュニティの形成を同時に図ることで、防災機能の完結をめざしている」ことを考慮すれば、地域コミュニティも考え、見直すべきである。 また、防災生活圏の形成方針図には、第2章で掲げている考え方に基づく防災生活圏内の防災施設の現状も、区民にわかるように図示するべきである。 数値目標では、不燃領域率の計算方法が示されているが、不燃領域率の示す値の評価が、わかりにくい。 例えば、不燃領域率40%になると、焼失率が極端に少なくなることや、40%を目指すためにどの程度の道路拡幅や、不燃化建築物が建てられればよいのかなど具体的な数字や、資料で明らかにすべきである。(参考例 別紙①東京都防災都市づくり推進計画による市街地の延焼性状と不燃領域率の関係のグラフ) また、現在おこなわれている密集事業地区ごとの現在の不燃領域率や、70地区のうち防火帯の基礎ができている地区を地図上で示すなど、現状をわかりやすくするべきである。 第2章 逃げないですむ防災生活圏づくりの基本的な考え方 全区レベル、防災生活圏レベル、個々の建物や敷地ごとに対応すべき個のレベルと3段階で示していることは理解しやすい。減災の基本方針も理解できるものだが、これらを進める上での区の支援の充実が求められる。例えば、建築物の不燃化の誘導でも、建替え時の資金的な支援策がなければなかなかすすまない。また、地震災害への対策は早急に行う必要があるが、すべての対策を短期間に行うことは容易ではないとしている。対策の優先順位や、フローチャートなども示し、全体として対策の進行がわかるようにすべきである。 都市復興の基本方針について、都市復興を円滑に行うには、震災による被害を最小限にとどめることにあることを明記すべきである。また、区民の復興を個人責任にするのでなく、訓練などとともに、復興への行政支援も明確にすべきである。 第3章 区内全域における減災のまちづくりについて 骨格的な防災施設の整備について、都市計画道路とその沿道の防火地域指定による防火帯の形成を強調しているが、防火地域指定に伴い地域住民が住居の建替えなどに支障をきたすことがないよう慎重な対応をすべきである。都市計画道路先にありきではなく、住民とともに防災まちづくりを進めることを強調すべきである。 (1) 災害対策拠点の整備 「区役所の総合防災センター機能の充実を図る」とあるが、不足の点は何か、どのように充実するのか具体的な提案が必要である。 区役所周辺には広域避難場所を整備し区役所屋上のヘリポートの活用や、東京都の防災システムとの連動のみならず、埼玉県、千葉県などとの情報収集ができる仕組みが必要と考える。 (2) 広域避難場所の整備 「避難場所までの避難距離は約3kmを目安として避難がおこなえることを目標に」としているが、区の中心部分にも広域避難場所を設定できるようにするべきである。また、現行広域避難場所には、団地の建替えや日暮里・舎人ライナーの開通に伴い見直しが必要である。 (3) 防火帯の整備 ① 都市計画道路の整備について、計画の中には見直しが必要な路線があると考える。特に「第三次計画上記以外」としている補助138号の放射11号線東側は、江北商店街の中を通過することになり団地の建替え計画との関係からも地域から「必要がない」との意見があり、千住地域の補助109号も「拡幅の必要はない」との意見がある。住民の意見を組み入れた見直しをおこない防火帯の見直しをはかるべきである。 ② 防火地域・防火規制区域・防火街区整備地区計画区域について、現在進行中の事業と「予定」を示しているが、それぞれの施策について住民に与える影響とそれを回避するための支援策を示すこと。さらに、これらの事業を実施するときには、基本的に地域住民の意見や要望を尊重することを明記すべきである。 2、防災生活圏内の防災施設の整備 道路の整備では、倒壊建物による沿道(避難道路)の封鎖を避けるための沿道建築物のチェックが必要である。特にピロティー形式の建築物を抽出して、耐震化を積極的に働きかけるべきである。 3、災害に強い建物づくり 足立区では平成19年度に「足立区耐震改修促進計画」を策定し、既存建築物の耐震診断や耐震改修を計画的にかつ総合的に推進してきた。この中で、木造住宅等の耐震診断・耐震改修は一定広がった。 今回の「足立区耐震改修促進計画(案)」では、平成27年度までの耐震化率の数値目標が示され、防災対策上特に重要な区立建築物及び区立特定建築物については、平成27年度までに耐震化率を100%とし、住宅・区営住宅等及び民間特定建築物に関しては90%としている。 目標達成のためには全庁的取り組む仕組みをつくり、特に避難場所となる区立学校などの施設の耐震化目標は、できる限り前倒しで実施すべきである。 耐震化を促進するための環境整備として「相談窓口」に普及啓発のためのセミナーの開催や練馬区で実施しているアドバイザー派遣などを加え、専門職員を増員すべきである。 耐震化がすすまない第一の理由に「費用負担」があげられる。国は平成18年度の税制改正で耐震改修を促進するために耐震改修促進税制を創設したが、定率減税の廃止などとセットになっており、真に耐震化促進のための施策が必要である。区として国に対し、耐震化率目標達成に見合った支援を要望すべきである。 また、区としても耐震診断助成・耐震改修助成を増額すべきである。(練馬区の助成金は足立区の2倍)。 足立区は「耐震化促進計画」にもとづいて、耐震診断・耐震改修助成制度の普及により、戸建て住宅の耐震化は広がりつつあるが、現在の耐震化率は木造住宅で57.0%となっており、平成27年度までに目標の90%達成にはさらなる啓発活動と支援策が必要である。 集合住宅(マンション等)は居住者の合意を得るなど戸建住宅とは違う特徴があり、その特徴に応じた対応が求められる。さらに、地域の防災力を考えたとき、マンションや団地は、緊急の避難所や復旧の拠点としての役割が求められることも予想される。 マンションの耐震診断・耐震改修はこれからの課題となっており、平成27年度までに耐震化率90%の目標達成にためには、マンションに対する特別な対策が必要となる。 ① 足立区耐震改修促進計画(案)の「住宅」については戸建て住宅とマンションを分け、マンションの現状を分析して耐震化がすすまない原因をあきらかにして記述することが必要である。 ② 耐震改修の促進=1981年5月31日以前に工事に着手したマンションは131棟・8800世帯ある。ここへの耐震診断・耐震改修工事の促進を図るための具体的な計画を示すこと。特にピロティー形式のマンションに対しては個々の状況に応じてきめ細かな対応を行うべきである。 ③ マンション台帳を充実して、管理組合など住民に情報提供ができるようにすること。 ④ 災害対策課とも連携して、管理組合が減災・防災計画を作成するよう支援すること。 ⑤ 地域防災の観点から、マンションの防災を位置づけ、マンションを避難所に指定することも視野に入れて災害発生時に地域への供給も可能な受水槽整備への助成などを行うべきである。 家屋の倒壊等の被害から第一に区民の生命、身体を守るための支援が必要である。 ① 家具転倒防止対策、ガラスの飛散防止フイルムの取り付け工事、ブロック塀の補強工事への助成を充実させるべきである。 ② 集合住宅(マンション等)では、エレベーター対策、耐震ドアへの改修、大規模改修への助成制度を創設すべきである。 ③ 木造住宅では、耐震改修に耐震評価が改修前に比較して向上する改修工事(簡易改修工事)を加え、助成をすること(参考 別紙②墨田区木造住宅耐震改修促進事業)。 第4章 地域防災特性に応じた防災まちづくり 1、防災特性に応じた減災まちづくり 基盤整備状況や建物の状況及び土地利用の違いによって、基盤整備済み地域、基盤未整備地域、既成密集市街地に区分し、減災まちづくりを考えるという提起は、現時点では適当と考える。なかでも既成密集市街地については、次に述べる点も考慮し、住民主体の減災まちづくり計画は、慎重に作成すべきである。 (3)既成密集市街地 ②地区計画制度や新たな防火規制等を活用した地域の防災性の改善 延焼火災の危険性が高く細街路が多く消火活動が困難な地区は、防災街区整備地区計画や新たな防火既成区域の指定を行ない建築物の防災向上と避難や消火活動のための道路整備を推進するとあるが、家の建て替え時に何の助成も受けられないということになれば、実効性のうすい計画となる。地域住民が合意できる計画にするためには、区としてこうした時の助成制度を設けるべきである。 ③ 建替え更新を促進するための方策 既成市街地では、都市計画上の規制・誘導策を適用するとなっているが、小規模宅地や高齢地権者が多く、斜線制限や前面道路幅員による容積率の制限を受けることにより、住み続けられなくなってしまうことも考えられる。そうした点を考慮し、地域住民との合意に十分時間をかける事が必要と考える。 2、密集市街地における減災まちづくり (1)密集法の活用 密集法は、1997年制定され、2003年6月に改定されているが、次のような問題点が指摘されている。 〇居住者の権利を大きく後退させる問題 ア・行政に建物の除去を勧告されると、居住者の代替住宅などの計画を作成するが、居住者自身の合意を必要としない。 イ・借地借家法の「正当な事由」がなくても契約更新を拒絶し、移転を迫ることができ、代替住宅の家賃助成も5年しかない。 ウ・密集市街地の一定区域に「柔軟な」整備事業ができるように「事業計画」は地権者の3分の2以上の合意で実施できる。 エ・事業がはじまれば、事業前の権利を事業後の市街地の権利に置き換える「権利変更」などは地権者の過半数の賛成で成立するため、最初から3分の1近い反対はきられる。 以上により、密集市街地の防災整備は、多数決で見切り発車することもできるが、原則全員合意で進めるべきである。事業をスムーズに進めるためにも、住民参加で住民の合意が得られるよう最善を尽くすことが必要と考える。 3・優先的に整備する密集市街地について (1)優先整備地域の位置づけ 都が策定した「防災都市作り推進計画」により、整備地域として千住地域、西新井駅西口一帯地域、足立地域をあげ、重点整備地域として西新井駅西口一帯地域の一部・西新井駅西口周辺地区をあげ、今後優先的に整備する地域の中から事業導入を行なっていくとあるが、この「基本計画」9年間のなかでどこまで進めていくのか具体的な計画の提起が必要である。 (2)優先的に整備する地域の対応策 延焼危険度と震災時消火活動困難度の高い地区(5地区)と、延焼危険度の高い地区(9地区)を具体的に指摘し、対応策を打ち出しているが、実際には、その地域に住む住民の防災まちづくりに対する理解と合意がない限り具体化はできない。住民合意が整った地区から、具体的にすすめることが求められる。また、対応策に対して合意が得られていない地区でも、その地域に住む住民が自分たちの地域の防災まちづくりに対する理解を深め、主体的にかかわれるようにするための区の努力を具体的に明記すべきである。 第5章 都市復興のまちづくり 平成13年6月に制定した「足立区震災復興対策および震災復興事業の推進に関する条例」および平成13年9月に制定した「足立区被災市街地復興整備条例」の議会審議のなかでの指摘は、震災復興対策に生かすことが求められている。 当時の建設委員会の審議では「復興事業として『土地区画整理事業』『市街地再開発事業』などが記載されているが、この手法が先に先行していくことで、本当に都市復興ができるのか?」との質問(渡辺修次議員)に中野助役(当時)が「阪神淡路大震災の反省の教訓として、第一に災害が起きた後、取り壊し費用を市が助成した結果、半壊程度でまだ、使える住宅をみんな壊してしまい。人がいない街になってしまった。第二は非常に強制的な改善型のまちづくりを『区画整理事業』などを導入した結果、そこでも人がいなくなってしまい結果として失敗の復興である」と答弁している。 こうした阪神淡路大震災の教訓を生かし、都市復興のまちづくりをすすめる場合の留意点として、壊滅的な被災をうけた(8割以上)場合には「区画整理事業」などを適用することはやむを得ないと思うが、最大限、減災・修復型のまちづくりを住民合意で選択していくべきである。 また、震災の復興事業の中には「都市復興の取り組みと条例の関係図」によると災害発生後、二つの条例に基づき、都市復興基本方針の策定がされることになっている。 その際、「生活復興」と「都市復興」との2つの考え方があるが、基本的には「被災市街地復興特別措置法」の範囲内での支援となるとしている。 ところが、被災にあった場合に、被災者生活再建支援法(2007.11.9改定・参考 別紙③改正された被災者生活再建支援制度の概要)では個人の資産形成につながることに助成すべきでないとしてきた考え方が変更され、生活再建の柱である住宅の建設・購入費及び補修費への支援金の使用を認める画期的な支援策が確立した。そこで国に対し、次の項目について要請していただきたい。 ①認定についてー制度の対象となる「大規模半壊」と助成しない「半壊」の認定基準を緩和し、解体した場合や大規模補修しなければ居住不能の認定でなくても、支援金を支給できるようにすること。 ②住宅だけでなく混在している生業建築物(個人事業者の店舗、工場)への助成を拡大すること。 |

| 以上 |

別紙① |

別紙② |

別紙③ |